チョウセンニンジンは、ウコギ科トチバニンジン属の多年草で、原産地は中国の遼東から朝鮮半島にかけての地域だと言われています。

野菜のニンジンはセリ科で、チョウセンニンジンの近類種ではなく全く別の種です。

チョウセンニンジンは糖尿病、動脈硬化に効果があり、滋養強壮の効能もあるとされ、古くから薬草として使われてきた薬草です。

主要な薬用部位は根で有用成分に、ジンセノサイドとよばれる38種のサポニン群、その他精油、脂肪油、コリンなどが含まれています。

チョウセンニンジンは比較的副作用は少ないとされていますが,過剰に摂取した場合に動悸や発熱,ほてりやめまいなどの症状を生じることがあるため摂取量は体質や体調,生活環境に合わせて調節する必要があります。

江戸時代八代将軍徳川吉宗が朝鮮半島から種苗を導入し対馬で栽培を試み、実った種を各地に分けたとされ、その事から「御種人参」と呼ばれるようになったそうです。

一昔前までは栽培が困難で、天然ものは非常に高価でした。

現在ではその栽培も可能になったようで、それでも4年の年月をかけたものを採取するということで、中には6年ものというのもあるようです。

もともとはチョウセンニンジンの形が人の形に似ているところから「人參(ニンジン)」と呼ばれてたようで、別名でオタネニンジン、コウライニンジン、ヤクヨウニンジンなどとも呼ばれていました。

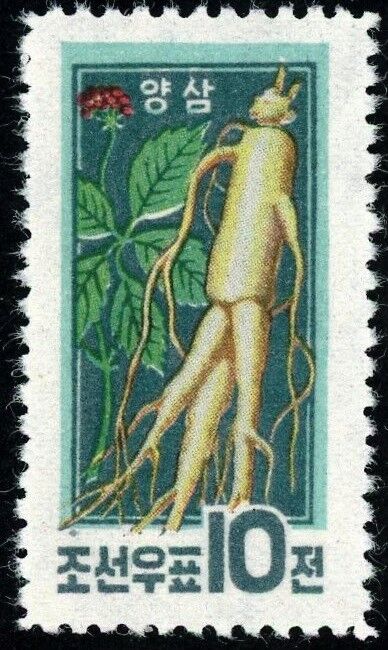

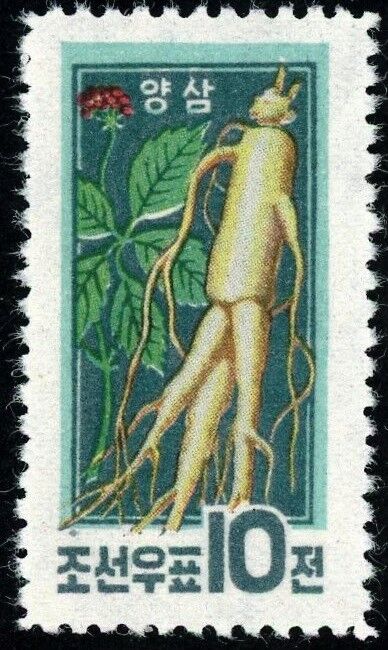

切手は1961年北朝鮮発行の「豊穣切手」で、チョウセンニンジンの花とともに立派なチョウセンニンジンが描かれています。

切手は1978年中国発行の「薬用植物切手」で、チョウセンニンジンの花が描かれています。

切手は1962年韓国発行の「通常切手」で、チョウセンニンジン全体が描かれています。

コメント