カエルツボカビ症は、ツボカビの真菌カエルツボカビによって引き起こされる両生類の致死的な感染症です。

カエルの種によって感受性は異なり、アフリカツメガエルやウシガエル は感染しても発症しない事がわかっています。

カエルツボカビ症は、カエルツボカビが、カエルの体表に寄生・繁殖し、カエルの皮膚呼吸が困難になる病気で、発病すると食欲の減衰が見られ、ひどくなると体が麻痺し、死ぬこともあります。

この病気は北米西部・中米・南米・オーストラリア東部で劇的な両生類の減少あるいは絶滅を引き起こしてきたと言われており、世界的な両生類の生息数と、世界の両生類種の30%もの種数の減少に関連しているとの報告もあります。

両生類の減少のうちいくらかはこの菌によるものと信じられていますが、感染に抵抗している種もあり、またいくつかの個体群が感染が低レベルで持続して生き延びていることも報告されています。

このカエルツボカビ症は、ヒトには感染しません。

日本国内における全国的な調査結果、カエルツボカビは日本の野外に常在しており、少なくとも最近侵入したものではなく、日本国内の両生類等は抵抗性を持っているものと考えられました。

カエルツボカビ症によると思われるカエルの大量死が報告され始めたのは1970年代からで、2020年3月時点で、世界で501種の両生類がツボカビ症により減少し、そのうちの90種が絶滅もしくは絶滅したと推定され、124種が個体数が90%以上減少したと報告されています。

減少した両生類の種数を地域別にみると、多い地域順にメキシコおよび中米で228種、南アメリカで、ブラジル、オセアニア、アフリカ、北アメリカ、ヨーロッパの順になっていますす。

しかしながらアジアでは、ツボカビによる両生類の減少は報告されていません。

アジア地域では古くからツボカビとカエルが共存してきたと考えられており、このためアジアに生息する両生類はツボカビに感染してもそれほど重症化しないような耐性をすでに獲得していること推察されています。

このことがアジア地域でカエルツボカビによるカエルの大量死が確認されていない原因ではないかと考えられています。

日本はカエルツボカビの遺伝的多様性が非常に高く、さらに日本国内の在来両生類において、本菌による発症事例や大量死は確認されないことから在来種には抵抗性が備わっている可能性が高い、と結論されました。

日本の研究によりますと「カエルツボカビは日本を含む東アジアに起源があり、このエリアに生息するカエルたちはすでに抵抗性を獲得している」とする「カエルツボカビ・アジア起源説」を提唱しています。

切手は2019年米国発行の「カエル切手」の中の1枚で、アメリカアマガエルが描かれています。

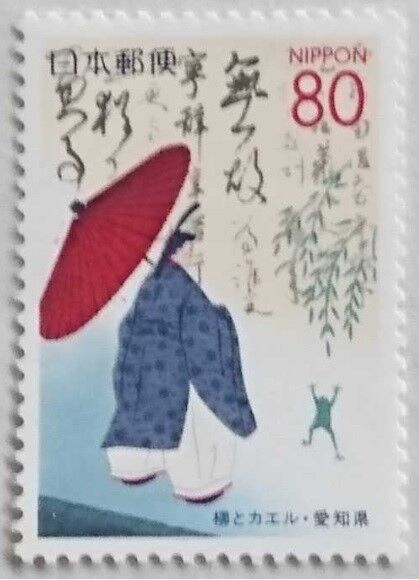

切手は2012年日本発行の「ふるさと切手 京の四季」で、柳に飛びつこうと努力するカエルの挙動を眺めている小野道風と、背景には小野道風筆の「玉泉帖」が描かれてます。

小野道風(894~967)は平安時代の書の名人である三蹟の一人で、自分の書の才能を悩んで書道をあきらめかけていた時のある雨の日のこと、道風が散歩に出かけると、柳に蛙が飛びつこうと、繰りかえし飛びはねている姿を見た、道風は「柳は離れたところにある。蛙は柳に飛びつけるわけがない」と思って見ていたところするとたまたま吹いた風が柳をしならせ、蛙はうまく飛び移ったこれを見て道風は、「幾度も幾度も跳んでついに柳の枝に飛びついたカエルの様子を見て、努力の大切さを悟った」という寓話が有名です。

切手は1976年日本発行の「自然保護シリーズ切手」の中の1枚で、モリアオガエルが描かれています。

切手は1976年日本発行の「自然保護シリーズ切手」の中の1枚で、モリアオガエルが描かれています。

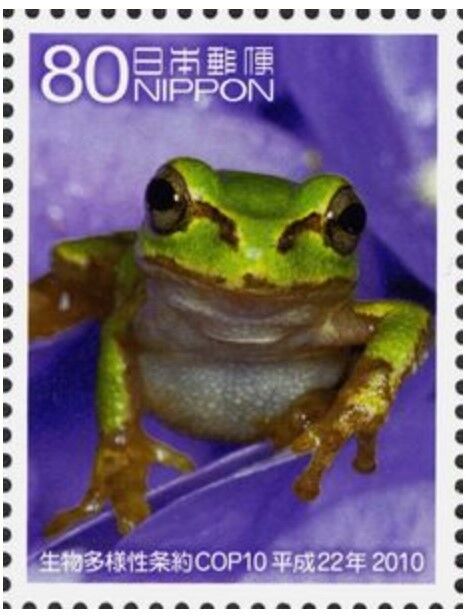

切手は2010年日本発行の「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)記念シート」の中の1枚で、ニホンアマガエルが描かれています。

今年1年間お付き合いくださりありがとうございます。

来年も頑張って興味深い事柄と切手を紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。

良いお年をお迎え下さい。

コメント